2025年全球汽車安全政策與產業變遷

美國最早於1979年由國道交通安全局(NHTSA)推出新車安全評選計畫(NCAP),應對1972年法規需求,並採用比當時法規更嚴格的56km/h正面碰撞測試(FMVSS要求僅30mph/48km/h),以鼓勵車廠提升車體結構與安全配備。NHTSA強調,此舉確實驅動車廠設計出持續達高評等的車款。

歐洲則於1997年成立歐洲新車評鑑程式(Euro NCAP),由英國交通部研究實驗室主導並獲歐盟多國支持,從此在歐洲市場扮演權威的獨立安全評估機制,並以星級制公開安全結果。

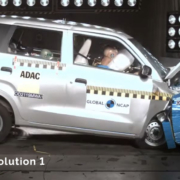

類似安全標準在全球廣泛推展,澳紐地區有ANCAP,拉丁美洲有Latin NCAP,中國有C-NCAP,日本有JNCAP,印度近期也在規劃印度新車安全評價計畫(Bharat NCAP),目前階段由Global NCAP執行Safer Cars for India的消費者碰撞試驗。

值得注意的是,美國現行的聯邦汽車安全標準(FMVSS)對新車具法律強制力,而NCAP等評鑑屬自願性資訊揭露;相較之下,歐盟則融合聯合國UNECE規則做為強制標準,同時以Euro NCAP評比進一步推動技術提升。

近年全球各地新NCAP評估亦將主動安全科技納入考量,如自動煞車、車道維持、盲點偵測等。美國亦在2022年提出將自動緊急煞車和盲點偵測等納入NCAP評測,以補足過去僅依賴撞擊試驗的缺口。

- 全球主要市場安全政策演進

歐洲:歐盟自2022年起分階段實施《新車一般安全法規II》,要求新車配備智慧限速輔助(ISA)、自動緊急剎車(AEB)、駕駛疲勞警示(DDAW)、緊急車道維持(ELKS)等先進駕駛輔助系統;其他如防酒駕介面、事件紀錄器、電子穩定控制(ESP)、輪胎壓力監測(TPMS)等也成為強制標配。英國脫歐後暫未跟進全部規定,但大多車型仍採歐規軟體。Euro NCAP則公布未來測評路線圖,將持續增加ADAS和自動駕駛安全測試項目,以滿足新興技術。

美國:NHTSA在2024年敲定新規,要求自2029年起所有乘用車與輕型卡車標配包含行人偵測的AEB系統,預估每年可挽救360條生命並大幅降低追撞事故與行人事故。國NCAP也同步更新評分架構,新增盲點警示、車道維持輔助和行人AEB等技術測試,規劃未來十年分階段推動。NHTSA並積極推動自駕車與車聯網政策,例如修訂駕駛輔助系統事故通報規定、擴大自主車型豁免計畫等。

中國:中國官方和消費者評估機構近年大幅強化安全要求。2024年修訂的C‑NCAP評分標準明確將駕駛員監測納入評分體系,並加重對行人、自行車等弱勢者保護的測試權重。同時,教育部與工信部等主管機構對ADAS宣傳與責任制定新規範——要求明示輔助等級、禁止誇大宣稱「自動駕駛」、嚴管OTA更新等,並因早期事故案例(如2025年小米SU7自動駕駛碰撞)而加強查處。中國主要車廠(SAIC、吉利、比亞迪等)已於2024起在新車型標配駕駛監測系統(DMS);供應商也發展了多傳感器融合平台來配合法規要求。

印度:2023年印度推出本土的Bharat NCAP新車安全評分系統,第一波測試(十款SUV)中有九款拿下五星。政府也快速推進安全法規:2019年已強制駕駛座安全氣囊、2022年起全面強制雙前座氣囊。2025年5月,交通部發布通知,2026年4月起所有載客超過8人的新車須標配AEB、疲勞警示(DDAW)與車道偏離警示(LDW),既有車型則需於同年10月前達標。未來Bharat NCAP 2.0也將引入ADAS評測,包括AEB、車道維持輔助、主動巡航與駕駛監測。此一一連串動作顯示印度市場正積極向全球安全標準靠攏。

- 先進車輛安全技術與政策實施

近年來各國均將主動安全技術納入法規框架,以降低交通事故風險。以歐盟為例,GSR2要求新車須配備智慧限速輔助(依據道路標誌和地圖資料提醒超速)、AEB(具備對車和對行人剎車介入)等系統;道路實驗已證明AEB可減少約50%車對車追撞和30%車對行人碰撞。美國則制定聯邦安全標準FMVSS No.127,要求新車在與前車碰撞不可避免時最高可在90mph時剎停、對行人碰撞則可在45mph時剎停。

中國ADAS技術更新迅速,但實際推廣面臨成本與可靠性挑戰:虛擬仿真與合成數據已被廣泛用於加速研發與驗證,減少實車測試負擔;另外路況多變(雨雪、夜間)對感測器穩定性構成考驗,車企必須投入更多資源。印度道路標線常不清晰,已導致車道維持輔助(LKA)效能受限;正因如此,當地專家建議先改善基礎設施(如清晰標線、智慧號誌),再全面推廣部分ADAS功能。

- 車廠視角:阻力與協同推升

對許多車廠而言,推動更嚴格的安全標準既是技術挑戰也是成本問題。過去曾有車廠私下抱怨,若強制更多配備會增加售價,影響競爭力。早期美國多家車廠即反對政府的NCAP測試計畫;然而研究指出,隨著市場對安全資訊的重視,NCAP評等已成為實質規範的力量。廠商若設計車輛未達高評分,恐被消費者視為不安全,於是被迫主動強化車體結構與安全配備。事實上,過去反對NCAP的美國車廠,如今反倒以廣告宣傳5星安全評等為賣點。

臺灣市場經銷商若能取得歐盟或美國版本的高配車型,則較易通過本地法規;否則若原廠未將安全技術列為標配,例如部分車型選配ESC或被動安全配備,國內消費者目前可能難以受惠。

故政策端可採用多管齊下方式,除了強制性法規,例如未來考慮引進行車紀錄器或車聯網等監控機制,更應鼓勵廠商自願提高安全表現。例如Global NCAP的Safer Choice Award制度,它要求參選車型須取得成人與兒童雙五星評價,並配備AEB、智慧速限與盲點偵測等先進系統。

藉此公開嘉許達標車廠,不僅塑造競爭壓力,也吸引消費者青睞。同時,保險公司、商用車隊採購等亦可對高安全車型給予優惠或加分,使市場力量與政策規範同步驅動技術升級。

- 新興市場安全標準落實與挑戰

新興經濟體近年來亦紛紛建立安全評估與法規框架。例如印度通過Bharat NCAP測試迫使本土車廠改進安全設計;東南亞地區由MIROS主導的ASEAN NCAP亦要求新車標配ABS、ESC等基礎設施。2024年測試的東盟新電動SUV展示了全車6氣囊、ESC、AEB(市區/高速版)、盲點偵測、行人偵測等完整安全配置,顯示主動安全技術正在下放到更多市場。

拉美地區如巴西,自2022年起已法令規定2024年以後所有新車須標配ESC與AEB;Global NCAP和Latin NCAP也呼籲拉美國家強制新車安全等級標籤,以提高消費者安全意識。然而,這些市場在執行層面仍面臨挑戰:部分新興國家的法規監管不如歐美嚴格,且因為成本考量,一些車廠會在低價型號減配安全功能。面對此情形,跨國車企多採全球化設計、本地化調校策略:對高端或出口車型配備先進安全裝置,而較低端市場用車則維持符合當地最低標準。

- 安全政策對車輛設計與產業的影響

安全法規的趨嚴深刻影響了車輛設計與製造。首先,車體結構設計需加強碰撞保護,同時留出空間安裝傳感器與鏡頭(如AEB前雷達、AD A系統中的駕駛監控鏡頭等)。電子架構須支援高階運算平台與高速網路,以處理ADAS與車聯網數據。

這意味技術投資大增,供應鏈上游需要更多雷達、攝影機、LiDAR和高性能晶片;汽車廠則須在研發和測試上投入資源。這些都直接推高製造成本,但同時也強化品牌形象,高安全評級成為宣傳賣點,消費者願為更安全的車型付出溢價。供應鏈方面,廠商已與博世、采埃孚、華域等Tier1合作開發ADAS,並建置本地化測試場和研發中心(如現代Mobis在印度建設ADAS測試場),以確保符合地區法規。綜合而言,車企在提升安全性時,須在車輛設計(加強結構、集成感測器)、技術投資與成本(加大傳感器與晶片投入),以及品牌與供應鏈(強調安全形象、培育新供應商)之間取得平衡。

球汽車安全政策趨向整體安全系統理念,各國會繼續推出更全面的主被動安全法規。比如美國NHTSA已制定包括行人保護在內的《國家道路安全策略》,並規劃未來十年NCAP評分逐步納入更多ADAS測試;中國和歐盟也在研擬進一步加強自動駕駛與連網安全監管。

專家建議,未來政策制定應兼顧科技發展速度和社會接受度,如採取階段式法規、統一國際標準,並鼓勵車企透過虛擬仿真、合成數據等新工具加快技術驗證。同時,跨國協作也很重要:全球範圍推動統一安全標籤、加強弱勢道路使用者保護,能讓車廠一次設計、多地適用,提升效率。

未來汽車安全政策與產業發展應緊密連動:政府政策需持續更新以容納自駕與智慧交通技術,車廠也須投入研發、建立彈性供應鏈,以確保新產品在提升安全水準之際兼顧經濟性與可靠度。只有政府、產業與學界攜手,才能有效降低交通傷亡,實現真正的零傷亡願景。